在新能源车型不断刷新智能体验上限的今天,燃油车似乎早已被贴上了“智能化落后一代”的标签。但鲁大师汽车实验室近日发布的最新实测数据,给这个行业带来了新的想象空间。

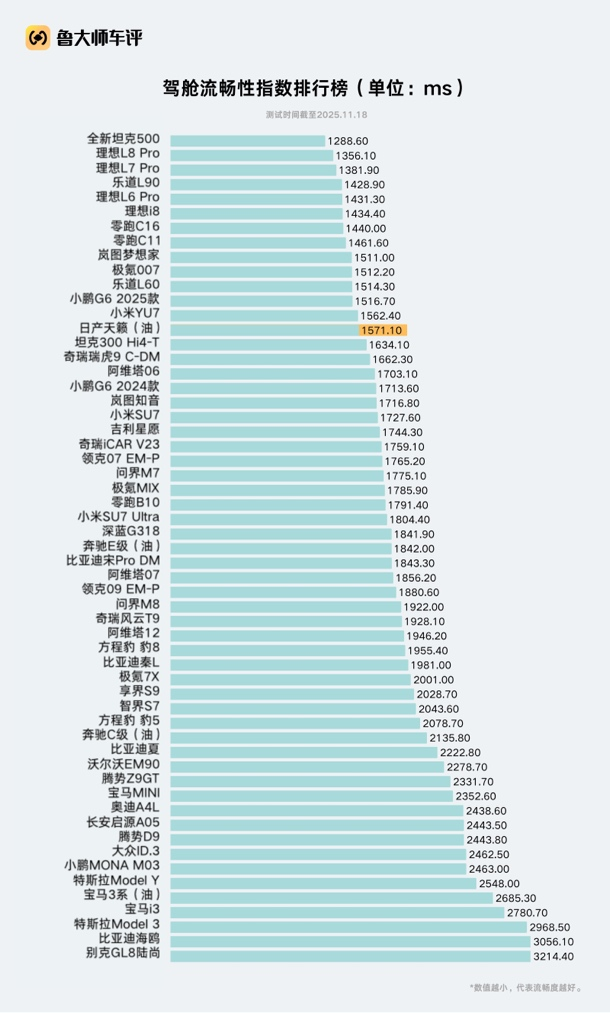

在这次专业测试中,首款搭载鸿蒙座舱5的燃油车型——日产天籁·鸿蒙座舱,以1571.1ms的驾舱流畅指数,进入了鲁大师已测57台车型的前列。

更重要的是,它的整体表现,已经足以与小米 YU7、小鹏 G6 等主流新能源车型同梯队竞争。这是燃油车首次以清晰的数据方式,在“智能体验”维度实现了实质性对齐。

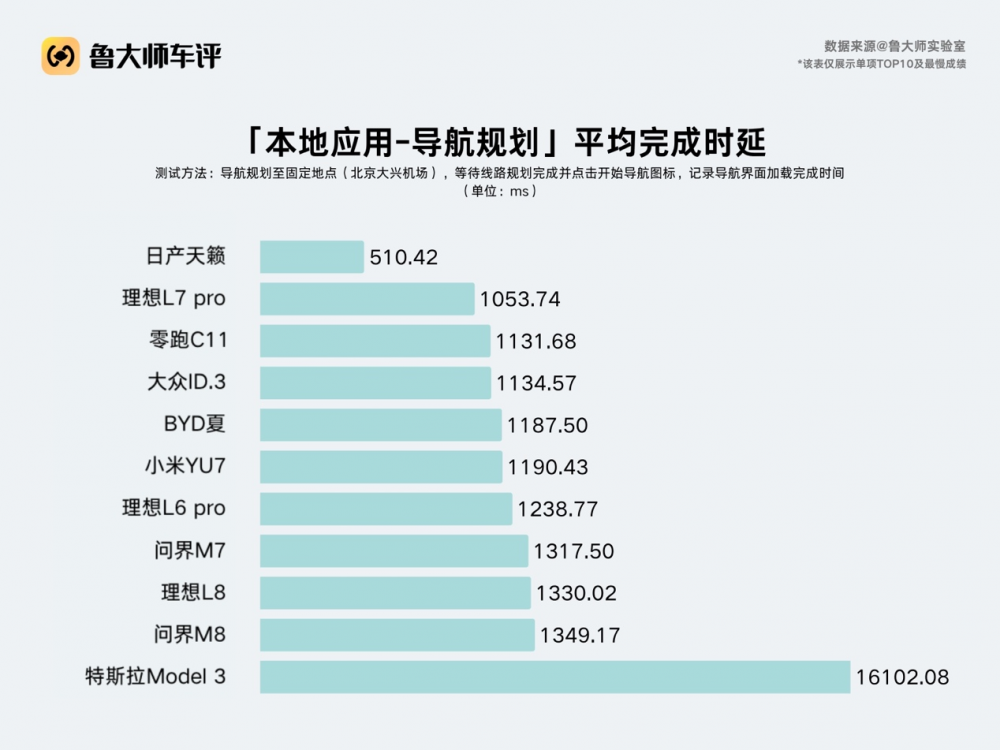

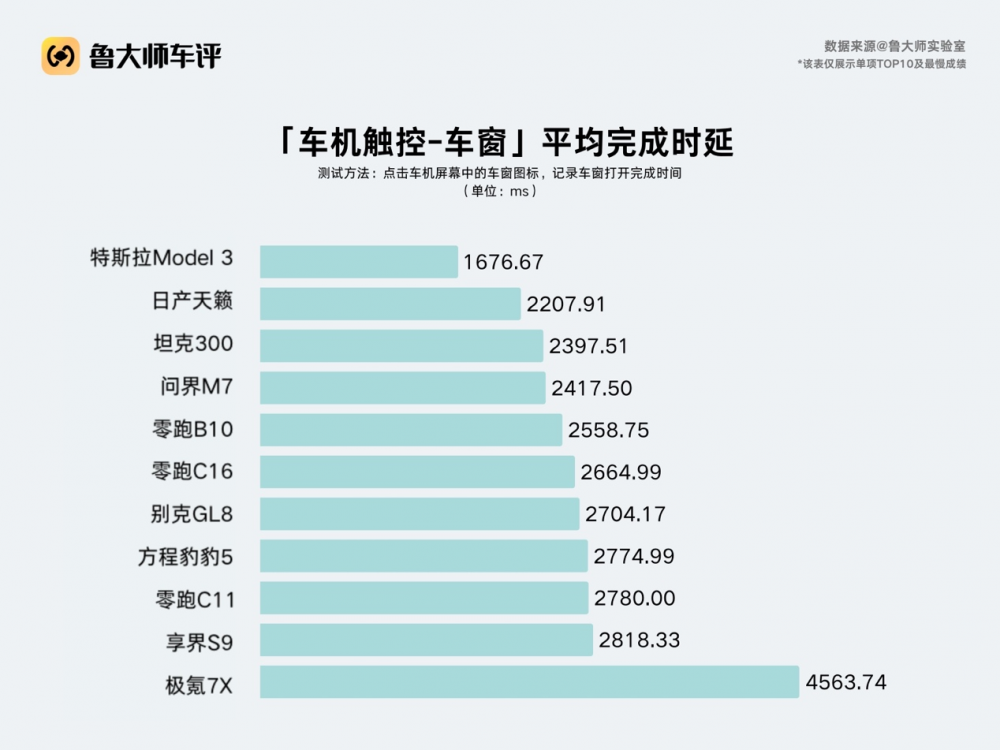

从实测表现来看,天籁·鸿蒙座舱在导航规划、座椅调节、车窗控制、应用滑动等一系列过去属于新能源强项的功能中,都给出了超出预期的响应速度。

导航规划全流程只用了510.42ms,在鲁大师所有已测车型中排名第一;

座椅调节同样以 100ms级别的响应速度拿下第一;

车窗控制测试成绩2207.91 ms,排名第二,仅次于特斯拉Model 3。

在更直观的使用体验中,天籁·鸿蒙座舱也彻底摆脱了传统燃油车车机那种“慢半拍”、“点两下才反应”的迟滞。屏幕滑动跟手流畅,界面切换干脆利落,3D车模的旋转缩放几乎没有掉帧,功能执行做到“触即动”。

如果不看车标,仅从车机反馈,很难想象这是一台燃油车给出的表现。而这一切背后,其实是鸿蒙座舱5在燃油车上第一次对自己技术实力的完全展示。

新版系统把UI动画、线程优先级、CPU/GPU协同等关键环节进行了大幅优化,让操作从你点下去的那一刻,到系统作出反馈,中间的每一个环节都更干脆、更直接。正是这种全链路效率的全面提升,最终把天籁·鸿蒙座舱的整体体验推到了新能源主流水平。

也正因如此,天籁·鸿蒙座舱不仅在本次测试中成为表现最亮眼的燃油车型之一,也让燃油车在长期由新能源车型主导的“智能体验赛区”第一次获得可量化的竞争力。过去几年,“智能化”几乎成为新能源车型的独有标签,而这次的结果表明,只要系统层面投入足够,燃油车同样有能力给出高水平的智能体验。

对行业而言,这份数据意味着燃油车并非无法在智能化方向追赶,只是此前缺乏成熟系统支撑;鸿蒙座舱5的落地,则让这种投入第一次看到了实质效果。对用户而言,这也带来更现实的选择:未来购买燃油车,或许不需要再在“智能体验”和“机械品质”之间取舍。

支撑此次结论的数据来自鲁大师汽车实验室的汽车驾舱系统流畅测试。该体系基于真实使用链路拆解了34个交互单元,并通过10轮循环验证记录点击、滑动、加载与执行等动作的响应/完成时延,最终得出车辆的“驾舱流畅指数”。相比主观体验式评价,这种方法能更客观呈现车机在实际场景中的速度感与稳定性。

在这一量化标准下,天籁·鸿蒙座舱的成绩不仅展示了鸿蒙座舱5的系统能力,也为燃油车智能化提供了新的参照坐标。未来,随着更多车型进入这一测试框架,车机体验的差异也将变得更透明、更容易比较。