盛夏的暴雨突袭导致城市低洼路段瞬间积水,早高峰地铁因强风预警临时调整班次,持续高温让户外作业安全面临考验……近年来,极端天气正以更频繁、更复杂的形态影响城市运转,如何提升城市对气候变化的“适应力”,成为全球城市治理的共同命题。为系统性应对这一挑战,我国从政策层面持续推进气候适应型城市建设:2017年启动28个城市试点,2024年进一步将试点范围扩大至39个城市。在试点工作的带动下,中国城市正从适应气候变化的空间规划、基础设施“生命线”升级、多部门联动的应急响应机制等多个维度协同发力,逐步塑造兼具系统性、智能化与人文关怀的气候韧性城市。在这一进程中,气象科技作为关键支撑力量,正发挥着不可替代的作用。

依托多年深耕气象领域积累的精准技术与场景化服务能力,墨迹天气深度融入城市治理体系,围绕“防、控、护、服”四大核心环节,构建起从灾害预警、基础设施防护到民生服务升级的全链条解决方案,为城市应对气候变化提供坚实科技支撑,其在天津、华中多地的实践已取得显著成效,成为气象赋能城市韧性建设的典型范例。

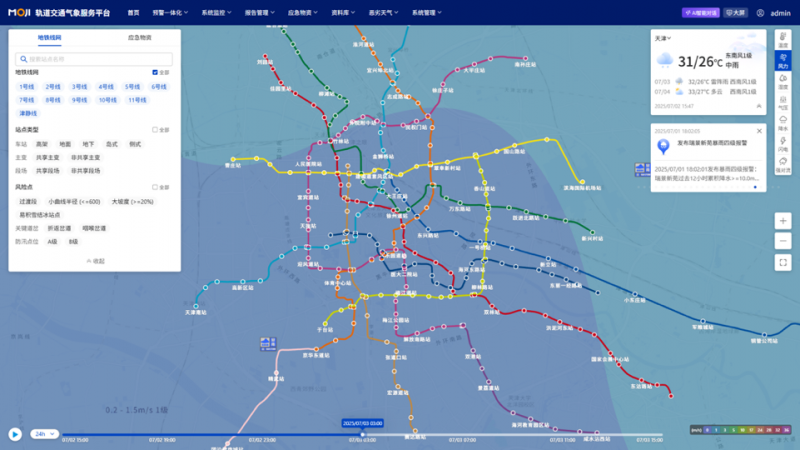

在城市灾害防控这一核心领域,墨迹天气构建的精准预警体系无疑是守护城市安全的“先手棋”。作为国家预警信息的重要分发平台之一,墨迹天气凭借覆盖全国用户的触达网络和成熟的信息推送体系,能够将国家预警发布中心发布的台风、暴雨、高温等各类预警信息,通过 App 弹窗、推送通知、首页显著提示等多元形式高效传递给公众,每年有效触达人次高达3.2亿,为全民防灾减灾筑牢第一道防线。同时,针对暴雨内涝、暴雪等城市高频灾害,墨迹天气进一步发挥气象数据和AI技术优势,构建起针对城市交通的 “精准预警、智能决策、精准响应”恶劣天气防范应对全链条安全保障体系,为轨道交通运营单位提供覆盖预测、决策、调度全流程的智慧防汛解决方案。例如在华中某城市汛期应对中,该服务提前24小时精准锁定3条地铁易涝区段,为相关部门开展应急处置争取到关键时间;与天津地铁联合打造的气象辅助决策平台,整合了地面监测站、卫星等多源数据,构建起“地面-高架-空中”的多维感知网络,将预报精准度提升至站点级别,汛期助力天津轨交高效调整行车计划,有效保障了轨道交通运营安全。

除了灾害防控,基础设施韧性提升同样是气候适应型城市建设的关键抓手,墨迹天气针对不同行业打造的定制化方案正在此过程中发挥重要作用。面对极端天气对轨道交通的威胁,墨迹天气推出“一站一策”服务,通过深入分析大雾、大风等天气对不同线路的影响差异,为多个城市的轨交系统提供科学精准的运营建议,仅在2025年国庆中秋双节期间,就助力保障华中某城市地铁2000万人次安全出行。而在能源领域,墨迹天气积极响应《能源气象服务行动计划》要求,为电力企业量身定制专属服务方案:一方面通过精准预判风速、光照变化,助力风电、光伏电站优化调度,提升清洁能源利用效率;另一方面针对暴雨、台风等极端天气,提前发出预警并提供防护建议,有效防范灾害对输电设施的破坏,为新型电力系统稳定运行保驾护航。

气候适应型城市建设的最终目标是提升民生福祉,气象服务的民生适配性至关重要,墨迹天气正通过精细化服务让气候适应理念真正落地为群众可感知的获得感。在日常出行与健康保障方面,墨迹天气整合空气质量与气象数据,实时发布AQI指数及对应的健康建议,既为市民规划出行路线提供参考,也为政府制定环保决策提供数据支撑。在旅游、休闲等生活场景中,墨迹天气进一步细化服务内容,针对道路积水、赏花等具体需求,结合降水预报、花期预报等信息,及时提醒市民调整户外活动安排,通过贴心服务增强市民对城市的归属感与幸福感。此外,针对外卖等与民生息息相关的行业,墨迹天气还打造了动态运营解决方案,借助分钟级精准预报,帮助平台平衡运力供给,降低极端天气对生活服务的影响,确保市民日常生活需求得到稳定保障。

当前,在《“数据要素×”三年行动计划》的政策指引下,气象数据作为重要的数据要素,其价值正被不断挖掘释放,墨迹天气也借此契机持续深化技术创新与服务升级,通过将AI算法与行业数据深度融合,形成针对不同行业需求的“监测-预警-处置-评估”的全链条服务能力——不仅能为城市规划提供气候适应性依据,助力城市从源头提升抗风险能力,还为基础设施日常运维注入科技动能,降低气候灾害对城市运转的影响。未来,随着技术迭代升级与服务场景不断拓展,墨迹天气将继续深耕气象科技领域,进一步筑牢城市气候适应防线,让气象科技真正成为提升城市韧性与民生福祉的重要支撑,为更多城市实现气候适应型发展贡献力量。