导语:当国家政策撕去补贴依赖,光伏产业正褪去“金融外衣”回归能源供给的本质。一场以多维价值创造为核心的产业变革已然提速,光伏行业正迎来发展的新时代。

政策巨变:全面市场化终结补贴依赖

“光伏行业要凉了?”当2025年6月全国分布式光伏新增装机同比暴跌38%时,行业内弥漫着浓厚的焦虑情绪。然而,136号文的实施落地,正是对这种悲观情绪最有力的回应。

136号新政以三把“手术刀”切除行业积弊:一是切除补贴依赖,全国范围内取消新能源“保量保价”政策,实施全电量强制入市交易;二是重塑价格机制,推行“边际成本+辅助服务价值”动态定价,山东允许申报-0.05元/度下限,浙江设置市场出清价格负值;三是分层激活主体,针对户用及工商业项目实行差异化设计,山东细则中降低小微主体委托代理竞价门槛达80%,广东则试点绿证捆绑电力交易。

诚然,这一新政带来行业转型的阵痛,陕西午间谷电价格跌破0.3元/度,浙江甚至单日出现-0.2元/度的负电价。2025年上半年,不少光伏企业黯然退出市场。

然而,这并不是衰退信号,而是政策主动刺破泡沫、开启高质量增长通道的关键转折。政策调整的本质,已从单纯的输血补贴转变为培育企业的自我造血能力。当政策温床消失,光伏价值正从“金融套利”转向 “电力商品本质+环境权益+系统服务”的复合价值挖掘。这才是136号文给予行业的真正生机。

价值重构:超越卖电的四大维度

在新政策环境下,光伏产业的价值评估体系正在发生深刻变化。单一卖电收益模式已无法满足行业发展需求,多维价值共生体系正在形成。

(一)能源重构:从依赖电网到能源自主

实际上,136号出台以来,光伏产业正经历一场认知革命:其核心价值绝非金融套利工具,而是具备时空调节能力的电力商品。这一本质回归在工业领域尤为明显:在午间谷电走低的价差环境下,唯有最大化“自发自用”的比例,方能抵御市场化电价波动风险。

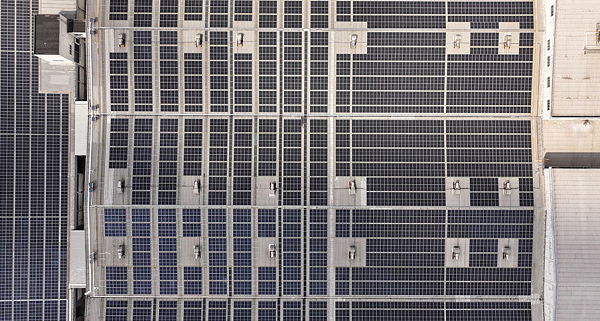

以知名清洁能源服务品牌联盛新能源为例,2024年9月,公司为金光集团宁波亚洲浆纸业打造的15MW分布式光伏项目并网运营,以“零投入”模式实现了三重跃升:

(1)经济减负:项目采用全部自发自用模式接入,年供清洁电力1450万度,覆盖企业部分用电需求,持续降低平均用电成本;

(2)环境减碳:年减排二氧化碳1.2万吨,等效节约标煤4407吨,夯实企业绿色供应链基石;

(3)长效护航:25年全生命周期运维保障电站高效运行,延长设备使用寿命。

(图源:企业官网)

该项目并未将光伏定位为“补贴依赖型能源”,而是通过能源结构革新,将光伏发电转化为具有价格竞争力的生产要素。这正是136号文倒逼行业挖掘的本质价值,是符合国家政策导向的能源自主样本。

这也正是金光项目给行业的启示:真正的能源自主,始于将阳光转化为不可替代的工业竞争力。而当每一度电都精准匹配生产需求时,光伏才真正释放其能源革命的价值。

(二)系统升维:从单纯发电单元进阶为电网柔性节点

事实上,分布式光伏正通过技术融合,从孤立电源升级为电网的柔性调节节点。

作为工商业智慧绿电专家,联盛新能源则通过聚合源、荷、储、维四维能力,初步实现虚拟电厂的底层技术闭环。在江西某电子行业工厂项目中,联盛新能源与施耐德电气合作为客户提供光储充新能源系统方案,帮助业主在享受折扣电价的同时,还实现了电网柔性节点的关键突破。

该方案集中对光伏、储能及用能设备进行监控,通过算法调度优化微网运行,提升绿电用电比例,提高电力系统稳定性,业主无需任何投入,即可降低31.5%的度电成本。同时,方案还预留虚拟电厂接口,为未来参与电网需求响应业务留下战略增值空间。该项目现已成为江西抚州首个智慧能源试点,并获得地方补贴。

在构建物理世界电网柔性节点的同时,联盛新能源将“源、荷、储、维”四维能力投射至数字空间,利用3D仿真技术打造线上虚拟零碳园区。该虚拟园区通过实时模拟光伏阵列发电工况、储能系统充放电循环及负荷动态调节场景,三维可视化还原微电网多元能源协同运行机制,直观呈现零碳园区能源系统的整体联动效应。

联盛新能源线上零碳园区(图示)

(三)环境溢价:绿证和CCER的金融化突围

当前,绿证、CCER等环境权益正成为企业应对国际贸易壁垒和碳约束的核心工具。

根据国家能源局数据显示,2025年6月全国绿证交易均价达6.5元/个,较年初低点上涨4.4倍,国内绿证交易价格逐步回归合理水平。面对欧盟CBAM碳关税,出口企业利用分布式光伏项目所获得的绿证来抵扣碳成本,年节省跨境费用超过百万元已经成为现实。

此外,分布式光伏项目纳入CCER体系预期强烈。据统计,1兆瓦分布式光伏年均减排约1000吨二氧化碳,按当前碳价80元/吨测算,其潜在年收益可达8万元。

可见,企业通过自持项目提前储备碳资产,不仅为未来碳配额履约或碳关税抵扣提供弹性,还能满足跨国企业供应链的碳减排要求,增强自身核心竞争力。

(四)品牌价值:ESG成为价值转化核心引擎

2024年沪深北交易所发布《可持续发展报告指引》,强制要求450余家A股上市公司自2026年起披露ESG报告,并将分布式光伏发电量、碳减排量等列为环境维度的核心量化指标。

同时,国际评级机构正强化ESG权重,光伏逆变器龙头固德威因完成全球首个光伏行业全范围(1-3)碳排放核查,2025年获Wind ESG AA级评级;小鹏汽车肇庆工厂通过屋顶光伏覆盖30%用电需求,推动其MSCI ESG评级连续两年稳居全球车企最高AA级,大大增强了国际投资者的信心。

分布式光伏部署已成企业ESG能力建设的“黄金抓手”。南网能源为广汽埃安工厂建设17万㎡屋顶光伏,年减排3.89万吨CO₂,同步降低客户用电成本300万元,入选“2023中国ESG年度案例”,实现环保与经济效益双赢;协鑫集成更以分布式项目为支点,通过绿电替代将产品碳足迹降低40%,满足欧盟CBAM对光伏组件的碳边界要求。

当分布式光伏从“减碳工具”升级为“ESG战略资产”,企业不仅响应“双碳”目标,更通过绿色标签重塑品牌竞争力。这正是136号文时代释放光伏价值的“终极武器”。

企业样本:分布式领军企业的战略定力

在这场行业变革中,联盛新能源集团作为工商业分布式光伏的领军企业,其发展路径成为观察行业转型的重要窗口。

当136号文推动全行业转向市场化运营时,我们惊奇地发现:这份纲领性文件恰与联盛新能源自2013年成立以来坚守的发展路径惊人一致。

联盛新能源始终以市场化运营为战略核心,聚焦工商业分布式光伏领域构建三大核心竞争力:一是坚持“自发自用为主、余电上网为辅”的底层逻辑,通过数字管理平台实现发电量与用电负荷精准匹配,提升度电价值;二是依托服务2000+企业积淀的规模效应,形成标准化流程和用电场景解决方案,持续优化EPC成本与度电成本;三是前瞻布局智能运维与能源运营能力,通过旗下运维子公司构建全生命周期服务体系,提前八年卡位政策要求的“运维+运营”双能力,最终形成以用户能效提升为导向、不依赖补贴的商业闭环,与现行政策导向形成战略共振。

(图源:企业官网)

可以说,136号文对联盛而言并非挑战,而是十年战略定力的“官方认证”。因其始终围绕“改善用户能效”构建业务内核,这正是新政淘汰投机者、保留实干者的底层逻辑。

未来真谛:回归本质的产业升维

站在2025年的转折点上回头看,136号文带来的变革远不止于政策调控层面。它催生的,是一个以“度电价值”为核心的新产业逻辑。

当光伏从单一的发电工具,演变为集能源安全、碳资产管理、电网服务、品牌建设于一体的战略资产,那些真正理解并率先践行多维价值的企业,正在书写新的产业传奇。

联盛新能源的实践表明,光伏行业的黄金时代从未远离。它只是从盲目追求规模数字的“虚火”中沉淀下来,在能源革命的深水区,绽放出更具生命力的价值之花。这场静默的革命,终将重塑中国乃至全球的能源格局。