美国东部时间 7 月 31 日,Figma 登陆纽交所。成为2025年美股迄今为止规模最大的IPO。截至收盘,其股价飙升至每股 115.5 美元,上涨 250%,市值达到约 563.02 亿美元,市销率(P/S)超过 75x。这个数字是美国 SaaS 行业私营公司当前平均水平(约 7x )的 10 倍多。考虑到中国 SaaS 企业估值普遍更低,这个倍数更显突出。

一个并非 AI Native 的产品,并在 2025 年被一众 AI Agent 视为「可以挑战、可以重塑」的对象,能获得如此高估值,市场疯了吗?答案:当然不是!市销率倍数的显著溢价,本身就是市场对其商业模型成熟度的确认。它意味着:Figma 的商业闭环已经非常清晰、增长路径明确,而不仅仅是热度催生的结果。

这不是 Figma 第一次站在估值浪潮之巅。早在 2022 年 Adobe 曾以 200 亿美元意图收购它,虽被反垄断阻拦,但这已经是一种信号:市场认定 Figma 的位置,不只是一个设计工具,而是一个横跨创意、协作、项目管理的超级入口。

为什么在 AI 时代,Figma 没有被边缘化,反而更值钱了?背后的估值逻辑是什么?更重要的是,如果这套逻辑是成立的,那市场上还有没有同样的资产?有没有一个被忽视的「Figma 型机会」?

Figma 值钱的第一个信号:AI 放大了协作的价值

一个普遍的担忧是,AI 原生应用会替代 SaaS 工具。Figma 的高估值给出了完全相反的答案:AI 越是能干,人与人、人与AI之间的协作就变得越重要。

最基础的设计工作可以是单纯“生成一张图”,但稍微高级一点的设计工作,就是一个需要团队反复沟通、持续迭代、并与工程开发紧密结合的复杂流程。AI 确实提高了单个环节的效率。比如,一个设计师过去需要一天完成的素材,现在 AI 一分钟就能生成。

但这带来了新的问题:海量的内容和素材被创造出来,如何管理?如何筛选?如何达成共识并推进到下一步?

所以,AI 越是发展,一个能组织协调这些混乱创意的协作平台,价值就越大,而不是被削弱。Figma 正是这个中枢。它链接 AI 的生产力和人的创造力,让整个流程变得井然有序。

此外,Figma 利用 AI 来迭代产品的节奏虽然不快,但也一直在主动出击。在 GPT 热潮刚起步时,Figma 就已经押注 AI 方向,并将其落地成实用功能。它没有被动等待 AI 颠覆,而是主动拥抱。

Figma 的起点是用 AI 协助自动命名图层、图标生成、图形补全,到 Dev Mode 支持代码语义解读,它持续在提升人效的细节上下功夫。而其随后推出的 Make、Sites、Buzz 等新产品,也试图把创意与交付打通,从图形界面走向代码生成与开发协作。但这些功能仍处在 beta 阶段,其在 S-1 文件中也尚未被量化为主要营收来源。因此 Figma 的高估值,也不能简单归因为“AI 故事”。

Figma 值钱的第二个信号:代码化的画布

Figma 有一个最深的护城河:它的底层架构。Figma 的画布,本质上是"以代码定义界面"。你看到的每一个图形、每一个组件,背后都是结构化的代码数据。而众所周知,大语言模型(LLM)最擅长理解和生成的就是代码。

因此,Figma 的架构与生成式 AI 天然亲和。这为它带来了巨大的想象空间。比如,用户可以用自然语言描述一个界面,AI 就能在 Figma 里生成高度可用的设计稿,甚至直接转化为前端代码。

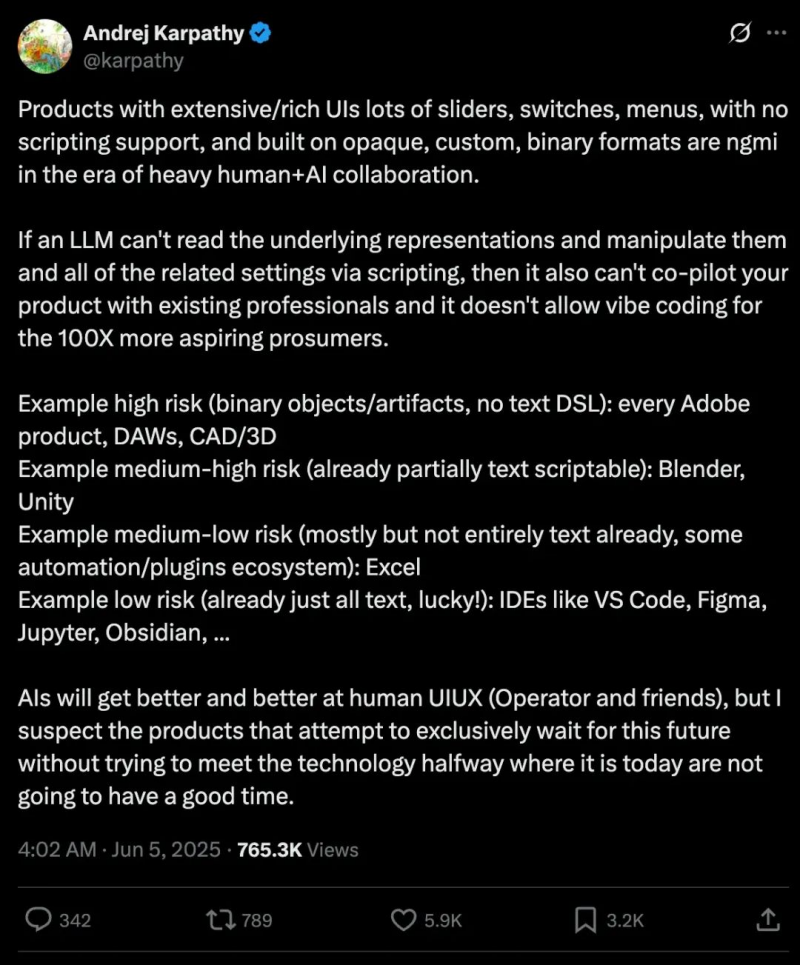

OpenAI 早期研究员、特斯拉前 AI 负责人 Andrej Karpathy 最近发推说得很直接:那些"本来就是代码"并且"天然能被 LLM 理解和操控"的工具,才是 AI 的最佳合作伙伴。

他点名了几个可以成为 AI 最佳合作伙伴的产品:VS Code、Jupyter、Obsidian,以及——Figma。而与之相反,非常难与 AI 合作的产品,比如 Adobe 全家桶、数字音频工作站(DAWs)、CAD/3D 工具,它们有一个共同特征:底层是封闭的二进制文件,缺乏可脚本化的接口,结构不透明,也不支持自然语言操控。这些工具的界面虽然复杂、功能强大,但对大模型来说就像一个黑箱。LLM 无法读取、也无法生成其中的内容,更无法参与协作流程。

Karpathy 直白地说,这类产品在“人类 + AI 深度协作”的时代,很可能 “ngmi”(not gonna make it)。而这恰恰反衬出 Figma 架构的先进性:它们不是图层和像素的堆砌,而是结构清晰、语义明确、具备“对话接口”的协作容器。这是 AI 能读懂的语言,也是未来协作的主语。Karpathy 的观点直指本质,Figma 的底层结构,决定了它天然能和 AI 联动。

Figma 值钱,也源于其用户规模与商业指标优秀,护城河宽

Figma 招股书中透露的关键指标,霸气侧漏,商业表现已经接近上市公司最佳水平。

在过去一年,Figma 实现了:营收 8.21 亿美元,年增长 46%,毛利率 91%,18% 非 GAAP 营业利润率(已经盈利),76% 的客户使用两个及以上产品。更重要的是,它的客户粘性极强,净收入留存率达到 132%,78% 的《福布斯》2000 强企业都在用 Figma。同时,它拥有强社区生态、插件市场、教育资源和设计系统沉淀,构成了“迁移成本高+生态闭环+工具标准化”的多重护城河。

还有哪里藏着对标 Figma 的机会?

首先,我们再复盘一下 Figma 的成功要素:强大的协作能力、基于代码的底层架构对 AI 很友好、持续不断的产品创新、强大的社区生态、优秀的商业模式。。上述 Figma 的成功要素 国内的对标产品 MasterGo(莫高设计) 都拥有。并且,它还拥有 Figma 不具备的中国战略价值。

第一个价值,是自主可控。这是一个企业安身立命的根本。很多人还记得,Figma 曾经对大疆等中国企业断供。这件事给所有中国科技公司敲响了警钟。在日益复杂的国际地缘环境下,将设计研发这一核心流程建立在国外软件上,风险极高。所以,MasterGo 的存在,首先解决了中国企业的安全问题。它不是一个可有可无的"备胎",而是保障产业安全的关键基础设施。

第二个价值,是企业级的服务能力。MasterGo 从第一天起就选择了最难的路:服务大型企业客户。因为在中国,"得企业客户者得天下"。经过多年投入,MasterGo 的技术已经能稳定支撑数百人同时在线协作,流畅处理包含十万级图层的复杂项目。它的性能和体验,在中国市场没有对手。

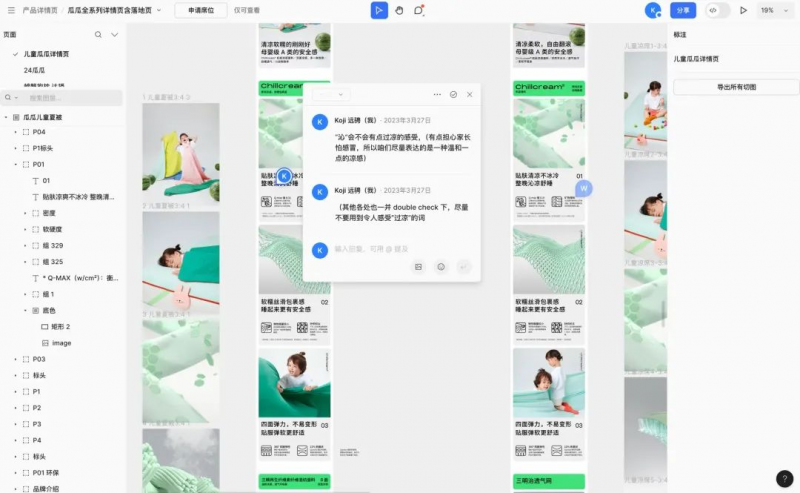

Koji 曾经和很多人安利 MasterGo(莫高设计)。即便在躺岛团队内部,他们作为消费品公司,并没有 UI 设计的专业需求,但团队仍为 MasterGo 付费——因为每个产品的详情页设计都需要精确到一字一图甚至标点符号的细节打磨,这种场景下 MasterGo 的协作功能很好地满足了他们的需求。

更重要的是,MasterGo(莫高设计) 提供私有化和混合云部署。这满足了金融、政企、军工等行业对数据安全的苛刻要求。这是 Figma 无法做到的。

因此,MasterGo 深度绑定了阿里、美团、百度、顺丰等数百家头部企业。上线仅三年,企业级市场占有率接近 80%。这些头部客户的认可,构成了 MasterGo 最坚实的本土网络效应。

第三个价值,是更敏捷的 AI 落地能力。MasterGo(莫高设计) 是在全球范围内,最早一批将 AI 融入设计流程的平台。它不仅上线了 AI 生成设计图 + 自动生成页面代码(AI Coding Agent) 的能力,还率先支持 MCP 协议(Model Context Protocol),打通从设计到开发的全链路,让产品、设计、研发真正无缝协同。

相比 Figma,MasterGo 对 AI 能力的落地更快、节奏更紧凑。它的 MCP Server 可将设计稿转换为结构化数据,与 Cursor、VS Code 等 AI 编码工具实时联动,大幅降低设计稿二次转换的成本和误差,让「设计即代码」成为现实。

更重要的是,MasterGo(莫高设计) 扎根中国,拥有最丰富的本土数据积累和对中文语境的深度理解,能训练出更“懂中国设计师”的 AI 助手,服务真实的本地使用场景。这就是 MasterGo AI 的第三个价值 —— 不仅技术前沿,更落地务实;不仅快,而且深。

Figma 的 IPO,震动了整个科技圈。Figma 同时具备高成长、高盈利、明确商业模式、市场认知度高,以及战略位置不易被复制的特点。在当前 IPO 市场复苏期,它成为了为数不多的"共识性好标的",自然会有估值溢价。这种稀缺性与市场情绪共振,进一步放大了其估值水平,使它成为投资者眼中不可多得的优质资产。

就在一年前,Midjourney 等 AI 绘图工具还在高调宣称要取代设计师。结果却是——设计师没被替代,反而让设计协作平台的价值冲到了新高。AI 时代的群雄逐鹿,竞争格局在重构。

新一代 AI Native 产品没有包袱,固然有从零开始构建的自由,有用尽 AI 杠杆的优势;但 Figma 让我们看到,拥有稀缺价值的成熟产品,不仅不会被淘汰,同样能成为受益者。